Wenn es auf Einladung von Intertel an die minderbemittelten Kollegen von Mensa ;-) eine große Führung am größten Hadron Collider der Welt, dem CERN LHC in Genf gibt, dann fällt es natürlich schwer, diese Einladung auszuschlagen. Erst recht, wenn die Führung und die Beantwortung unserer Fragen direkt von Physikern vor Ort erfolgen.

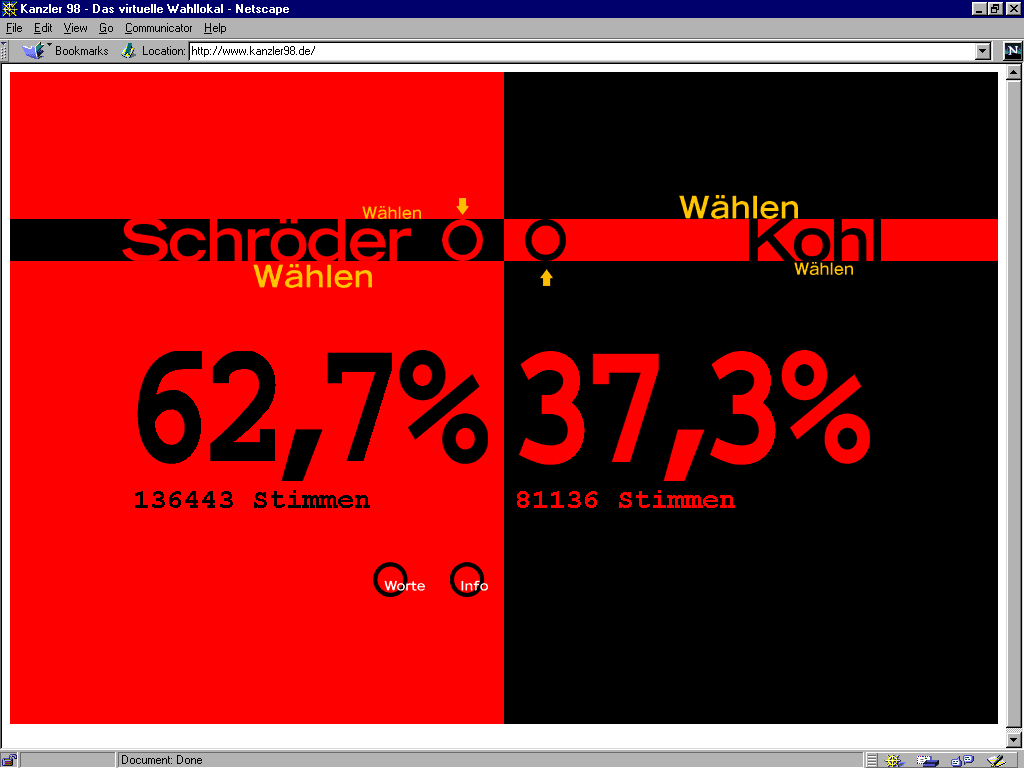

CERN httpd Webserver?

Als Grund für einen Besuch würde ja eigentlich schon ausreichen, dass die Jungs (& Mädels) dort das World Wide Web erfunden haben. Schließlich habe ich die ersten Jahre meines Berufslebens unter anderem damit verbracht, an CERN httpd Webservern herumzuadministrieren, bis ihnen ihre Y2K-Bugs schließlich den Garaus machten und die letzten ihrer Art auf diese neumodischen Apache-Server (“A patchy server”) umgestellt wurden. Für mich persönlich war das WWW mit all seinen spannenden Themen, damals noch völlig unironisch als “Neuland” zu beschreiben, der Eingang in den Kaninchenbau, in dessen Tiefen ich mich heute noch sehr wohlfühle.

http://www.kanzler98.de/ (archiviert)

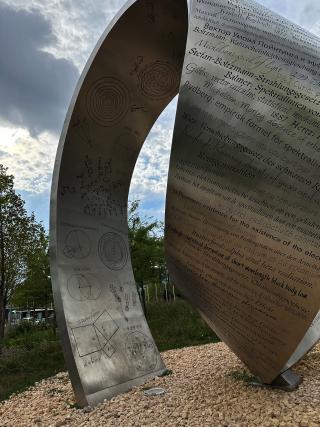

Large Hadron Collider

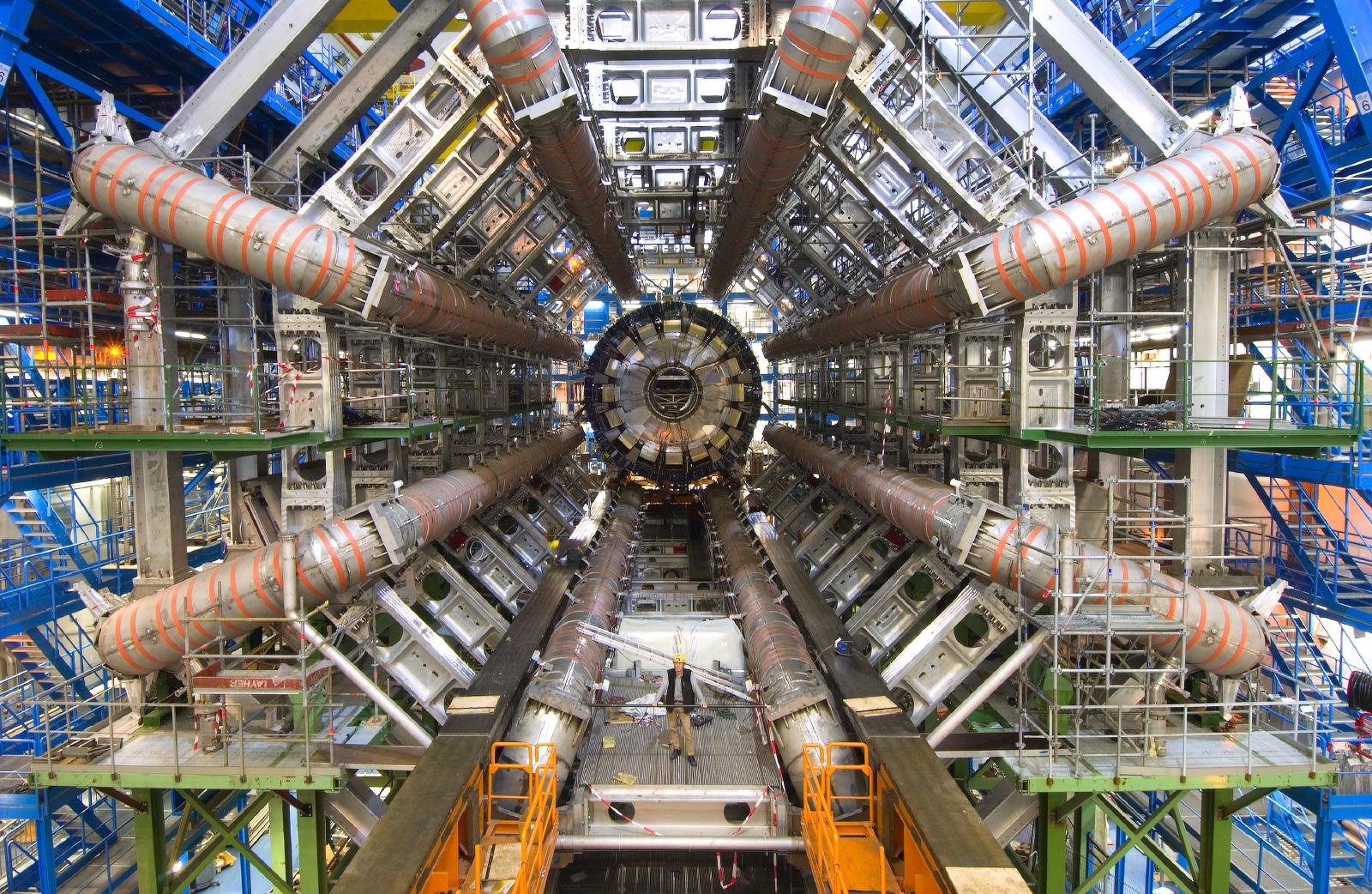

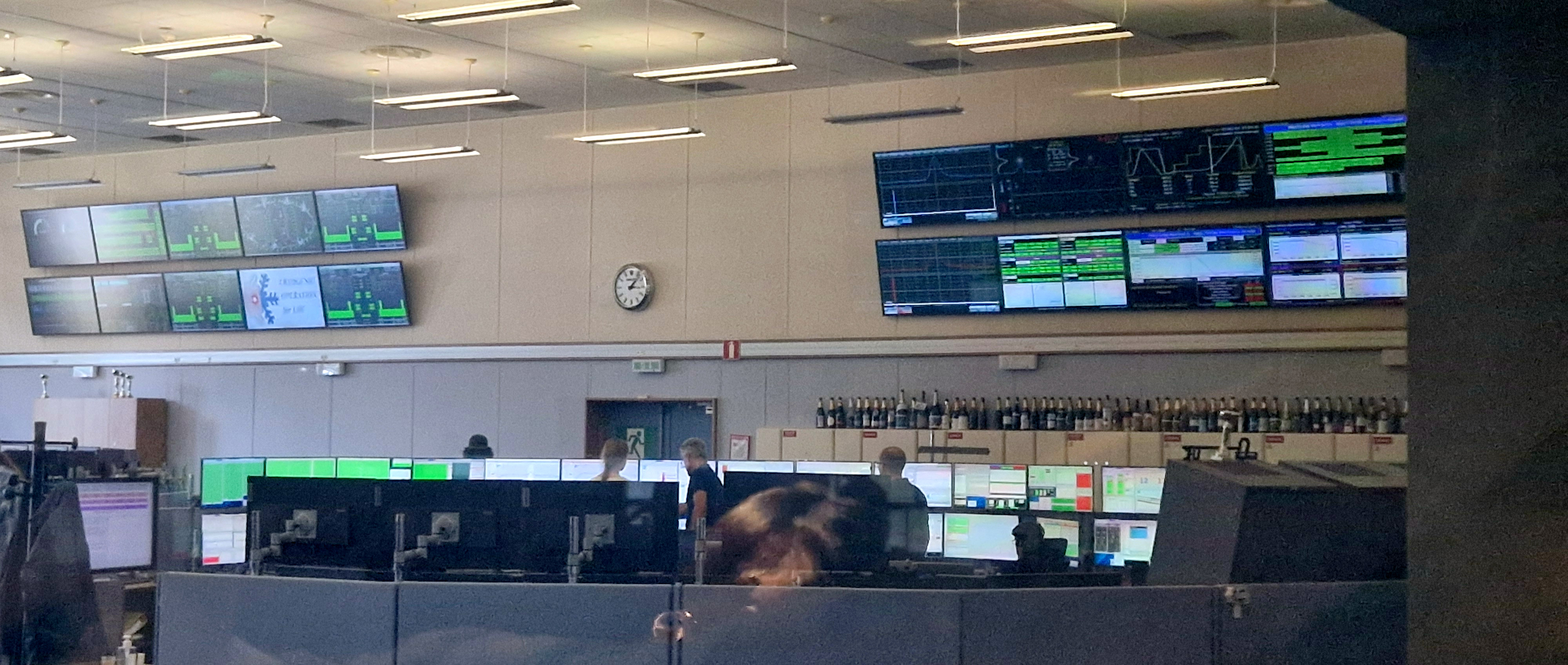

Natürlich waren es nicht die Webserver, die mich nach Genf geführt haben, sondern der beeindruckende Large Hadron Collider (LHC) selbst. Ein kühnes Projekt, das immense Anstrengungen und internationale Zusammenarbeit erfordert, mit 3400 Mitarbeitern, 14.000 Gastwissenschaftlern und Milliarden Euro Forschungsgeldern. Es brachte bereits drei Nobelpreise, diverse Nachweise und Entdeckungen, am bekanntesten davon sicherlich der Nachweis des Higgs-Teilchens 2012. Man kann den LHC ohne Übertreibung als das wichtigste physikalische Experiment der modernen Zeit bezeichnen (und die Sammlung leerer Champagnerflaschen im Control Room unterstreicht, dass es hier genug Erfolge zu feiern gab).

CERN Control Center (© Bao Trung Le)

Die unterirdischen Anlagen selbst waren leider gerade (wie die meiste Zeit) nicht betretbar, weil der LHC in Betrieb war. Geladene Teilchen, die man ablenkt, emittieren schließlich Synchrotronstrahlung (wie sich ja jeder sicherlich noch aus der Schulphysik erinnert 😉). Hätte ich im Vorfeld ein wenig nachgedacht, hätte ich mir die vergebliche Vorfreude auf diesen Teil der Besichtigung ersparen können.

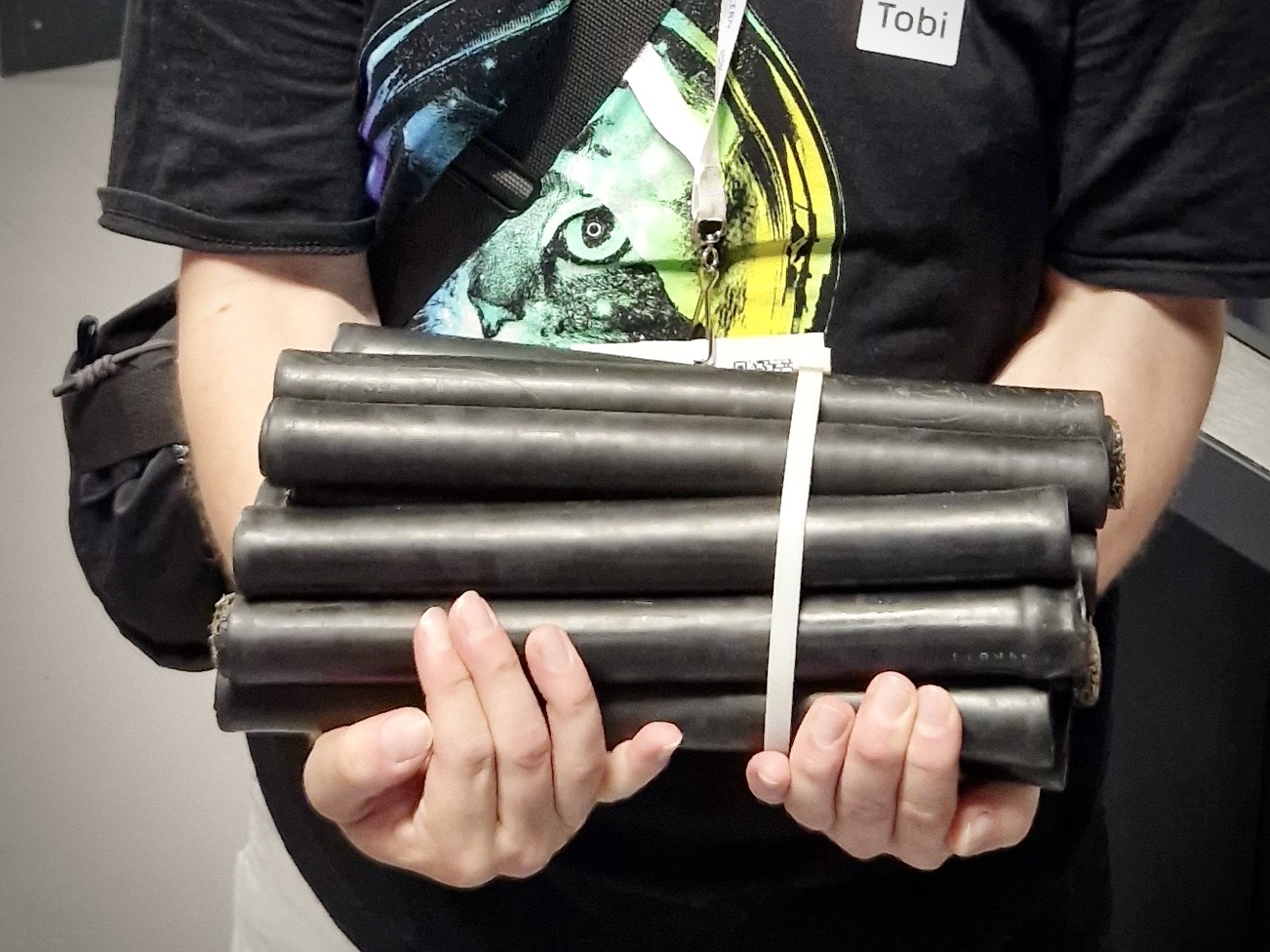

Der ausgebaute Linearbeschleuniger aus der letzten Iteration (im Hintergrund)

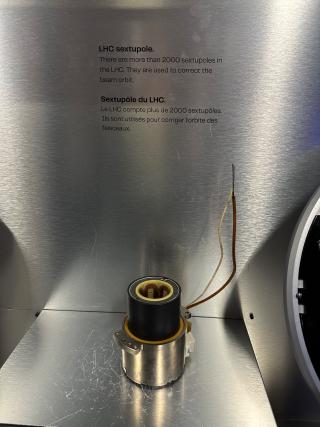

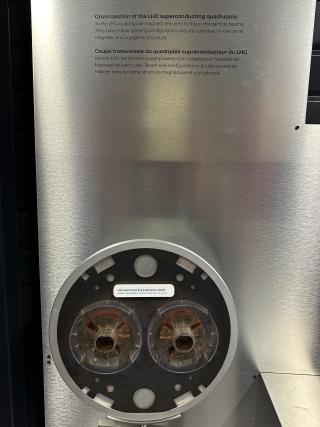

Das wäre eine herkömmlich Stromzuführung für *einen* der 1232 Dipolmagnete

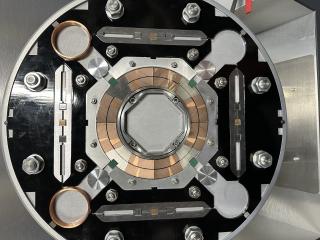

Schon alleine das Vakuum, das in den Röhren benötigt wird, damit die Protonen (nahezu) kollisionsfrei kreisen können, ist mit 10-13 Atmosphären nicht nur das reinste Vakuum in unserem gesamten Sonnensystem (zum Vergleich: im Weltraum zwischen Erde und Mond herrschen großzügige 10-10 - 10-11 Atmosphären), sondern mit einem Volumen von 15.000 m3 auch das größte je von Menschenhand geschaffene.

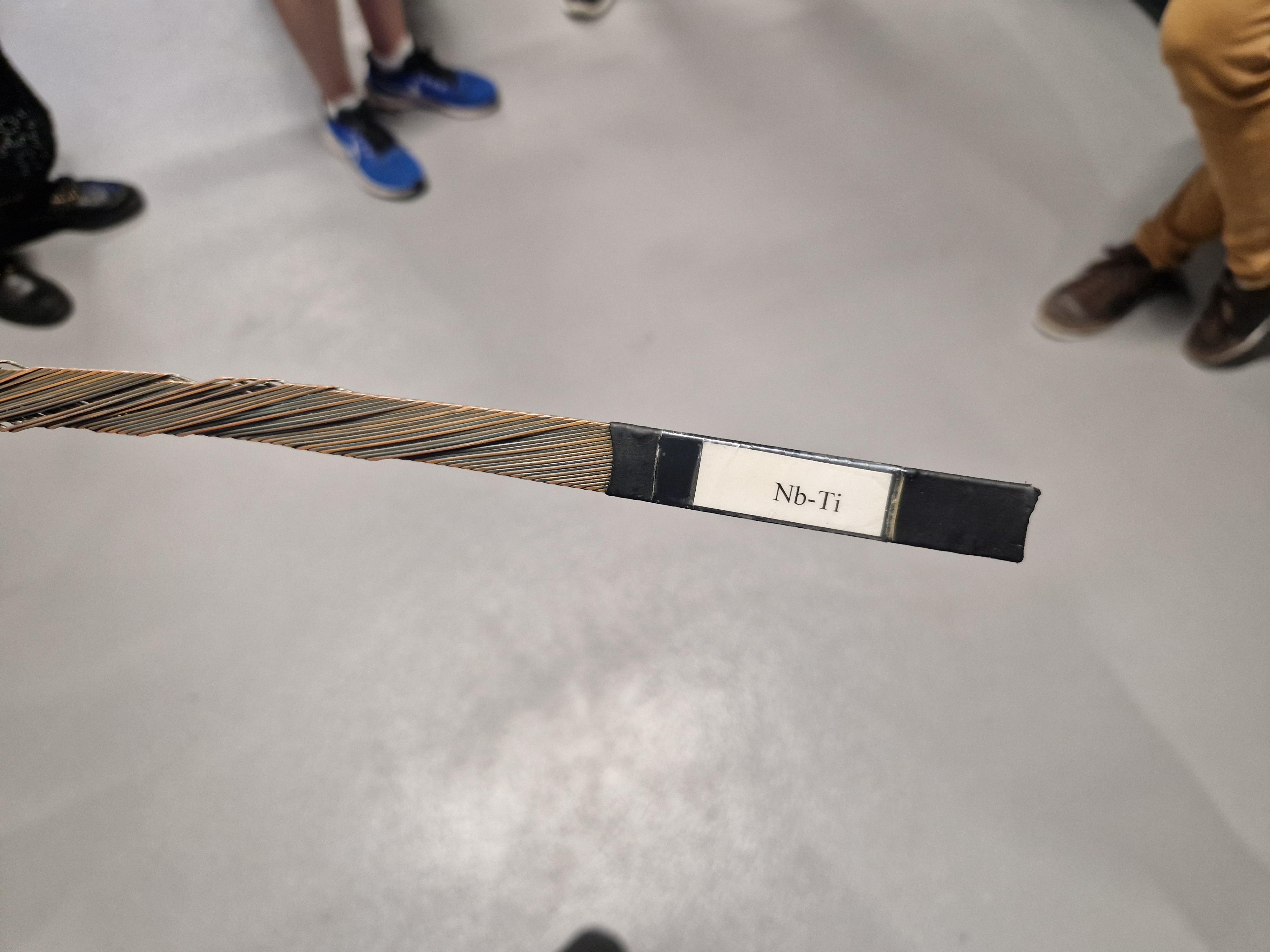

Dank Niob-Titan-Legierung geht die Stromzuführung dann supraleitend etwas handlicher :-)

Dementsprechend hoch ist das Interesse an Fortschritten bei der Supraleitungstechnik: In Forschungsreihen mit neuen Hochtemperatursuperleitern (“Hochtemperatur” meint in diesem Kontext Temperaturen unter 100 Kelvin, das entspricht fast schon kuscheligen -173,15 Grad Celsius) arbeitet man gerade daran, Feldstärken zwischen 17 und 20 Tesla zu erreichen (wohlgemerkt: Im Dauerbetrieb und auf einer Strecke von fast 30 km, nicht nur für ein paar Minuten in einem kleinen Labor). Da die Größe des Rings nicht verkleinert werden soll, könnten diese also verwendet werden, um eine weitaus höhere Kollisionsenergie zu erzeugen als die jetzigen 13 TeV.

Interessante Randnotiz: Wer hat schon einmal von dem Oh-My-God-Teilchen mit unglaublichen 320 Exaelektronenvolt (EeV) gehört, über das ich zufällig bei meiner Nachlese des CERN-Besuchs gestolpert bin? Sachen gibt’s.

Und das vermutlich wichtigste Bauteil am CERN LHC ist… die Protonenquelle.

Was mich nach einem Tag voller High-Tech-Engineering und Bleeding-Edge-Physik am meisten beeindruckt hat: Die Quelle der Protonen, deren Beschleunigung und Kollision Horden von Physikern und Ingenieuren in Trab hält. Am Beginn des größten und aufwändigsten physikalischen Experiments unserer Zeit steht nämlich…

Handelsübliche 750 ml Wasserstoffflasche. Die Protonenquelle des LHC. (Diese hier ist vom letzten Wechsel, wie man zwanglos an den 0 Bar Druck erkennen kann)

…eine ganz gewöhnliche, handelsübliche 750-ml-Flasche Wasserstoff (Handelspreis ca. 20 EUR). Aus Sicherheitsgründen wird sie alle 5-6 Jahre getauscht, obwohl sie eigentlich länger für den Betrieb des LHC ausreichen würde. Wie lange? Na ja:

2808 Teilchen-Bunches werden gleichzeitig im LHC beschleunigt, das ist eine vollständige “Ringfüllung” (warum muss ich jetzt an Donuts denken?), die dann den Rest des Tages “arbeiten” darf. Insgesamt besteht jede Ringfüllung aus ca. 6 × 1014 Protonen2.

Die Anzahl der Wasserstoffmoleküle in der Flasche bei angenommenen 21ºC berechnen wir mithilfe des idealen Gasgesetzes (bitte ggf. um Korrektur, mein Physik-LK ist schon “ein paar” Jahre her):

$$ p V = n R T \Rightarrow n = \frac{pV}{RT} $$

- $n$: Molanzahl

- $p$: der Druck ($200 Bar = 2 \cdot 10^7 Pa$)

- $V$: das Volumen ($0,75 L = 7.5 \cdot 10^{−4} m^3$)

- $R$: die universelle Gaskonstante ($8,314 \frac{J}{mol \cdot K}$),

- $T$: die Temperatur ($\approx 294 K$ bei 21°C)

(Ja, ich musste auch zweimal hinschauen, wie man da auf die $mol$ im Ergebnis kommt, aber $ 1Pa = 1 \frac{J}{m^3} $, daher haben wir hier $\frac{\frac{J}{m^3}\cdot m^3}{\frac{J}{mol \cdot K} \cdot K} = \frac{J}{\frac{J}{mol}} = mol$)

$$ n = \frac{(2 \cdot 10^7 Pa)\cdot(7,5 \cdot 10^{-4} m^3)}{(8,314 \frac{J}{mol\cdot K}) \cdot (294 K)} = 6,137 mol$$

Über die Avogadro-Konstante NA bekommen wir die Anzahl der H2-Moleküle in diesen 6,137 mol:

$$ Anzahl = N_A \cdot n = 6,022 \cdot 10^{23} \cdot 6,137 mol = 3,696 \cdot 10^{24} $$

Da jedes H2 Molekül zwei H-Atome enthält, haben wir die doppelte Anzahl Protonen in der Flasche:

$$ 2 \cdot 3,696 \cdot 10^{24} = 7,391 \cdot 10^{24} $$

Für wie viele Jahre reicht uns das, um täglich 1011 Protonen zu entnehmen?

$$ \frac{7,391 \cdot 10^{24}}{10^{11} \cdot 365} = 7,391 \cdot 10^{13} Jahre $$

Die Flasche wird also noch etwa 74 Billionen Jahre halten, bevor das größte physikalische Experiment der Neuzeit aus Protonenmangel seine Arbeit einstellen muss (Zum Vergleich: Das Alter des Universums wird derzeit auf ca 14 Milliarden Jahre geschätzt, das ist 0,01 Promille davon). Der Hausmeister, der in meiner Fantasie also alle fünf Jahre in seinem blauen Kittel kommt und die Flasche wechselt, hinter der ein milliardenschweres Hightech-Experiment steht, hat also einen Job mit erstaunlich entspanntem Zeitrahmen.

Alles in allem…

Standardmodell der Elementarteilchen, Public Domain by Cush

Obwohl ich normalerweise gegenüber Merchandising relativ immun bin, konnte ich diesmal nur knapp widerstehen, im CERN-Shop einen LHC aus Lego oder einen unglaublich süßen (*kreisch*) Babystrampler (den ich nur mit viel Gewalt über meine 7- und 11-jährigen Kinder bekommen hätte) mit allen putzigen Teilchen des Standardmodells mitzunehmen (Anzahl Augen = Generation, Quarks haben Beine / Leptonen haben Flügel, habe ich noch eine dargestellte Eigenschaft übersehen?).

Böse Zungen sagen natürlich, der gesamte Besuch war eigentlich nur eine Marketingaktion von Intertel, um beim größeren “Bruder” Mensa auf Mitgliederfang zu gehen. Laut Intertel-Journal gibt es jedenfalls in “Region 6” (aka “Alles außer USA”) im September “spontan” einen rekordverdächtigen Zuwachs um 10 neue deutsche Mitglieder 🙃.

Wo wir schon dabei sind: Erinnert sich noch jemand an das Verzeichnis der “Netz-Gabis” mit dem Rating nach Web- und Torten-Punkten 🤣🙈 ↩︎

https://home.cern/resources/faqs/facts-and-figures-about-lhc ↩︎